“世界への違和感”から物語を紡ぐ/【イオインタビュー】Vol.7 李琴峰さん

広告

2017年のデビュー時から一貫して、現代社会に暮らすマイノリティの目線で性や国籍、死生観について多彩な物語を紡いできた李琴峰さん。昨年は、日本語で執筆した5冊目の著書『彼岸花が咲く島』が芥川賞を受賞した。どのように社会を眼差し、創作に結びつけているのか聞いた。

―「生まれてこなければよかった」―、芥川賞受賞スピーチの第一声に驚きました。スピーチでは続いて「うんと幼かった頃から、私は世界のひび割れに気づいていました。…自分は世界から祝福され、歓迎される種類の人間には決してなれないと、早くも気づかされたのです」と語っています。この「ひび割れ」とはなんでしょうか。

あまり具体的なことは話せないんですけれども、要するに自分が社会の他の人とは、どうも違うというような感覚です。その違いによって恐らく自分の生き方が制限されたり、あるいは変な目で見られたりするんだろうなという感覚をうっすらと抱いていました。

―スピーチではまた、受賞が報じられた後におびただしい数のヘイトスピーチを受けた経験について話していました。

「外国人は日本の悪口を言うな」「反日は出ていけ」など、恐らく私が書いたものを何も読んだことがない人たちから、たくさんのヘイトスピーチを受けました。李という苗字から私を在日韓国人だと勘違いして、二重三重にも間違っている誹謗中傷を書く人もいました。私がSNSで日本の現政権を批判したこともあり、そこを叩かれたんです。

インターネットの匿名性をいいことに、自らの言論に対して何ら責任も負わず、差別的な発言をただただ撒き散らす人たちに疲れてしまい、今年に入ってすぐSNSを休止することにしました。広報のツールとして便利だし、時には素敵な出会いもあるので、自分の決断ではありますが“剥奪された”という感覚はあります。…

※李琴峰さんは2月10日にSNS(twitter)のアカウントを復活させました。インタビュー実施日は2022年1月22日。

―李さんが、日本で性的マイノリティに焦点を当てた作品を書き続けている理由を教えてください。

自分にとって切実なものだから。世間のメインストリームには、性的多様性について書いていたり、それが自然な背景となっている作品がまだどうも少ないような気がしています。私にとって性的マイノリティの人たちは本当に身近な存在にもかかわらず、それが無視されている現状があるので、「ならば私は書かないと」という思いがあります。

小説は、自分が生きている世界や視野を広げてくれる媒体だと思います。普段とは違う世界を見て、会ったことのない他者と接すると、なにかしら新しい発見があり、考えてもみなかったことを考えられるようになったりしますよね。小説の存在意義はそこで、読む人にきっかけを与えたい。…

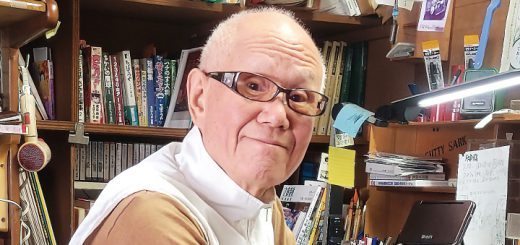

PROFILE

り・ことみ●1989年12月、台湾出身。中学2年生の頃から日本語を独学し、2011年に早稲田大学へ留学した。いちど台湾へ戻るも、13年に大学院への入学を機に東京へ移住した。17年、初めて日本語で書いた小説「独舞」で第60回群像新人文学賞優秀作を受賞し(のち『独り舞』に改題して講談社から出版)、作家デビュー。18年に永住権を取得して専業作家に。著書に『五つ数えれば三日月が』(19年/文藝春秋)、『ポラリスが降り注ぐ夜』(20年/筑摩書房)、『星月夜』(20年/集英社)など。2021年、『彼岸花が咲く島』(文藝春秋)で第165回芥川龍之介賞を受賞した。