虐殺の被害と運動から 100年目の課題を考える/鄭永寿(朝鮮大学校講師)

広告

曺仁承さんは関東大震災時に東京で消防団にとび口で足を切られ、60年後も足に傷跡とその痛みが残った(『写真報告関東大震災朝鮮人虐殺』:裵昭より)

日本の朝鮮侵略と植民地支配のなかで起こった関東大震災下の朝鮮人虐殺。あれから一世紀が経つが、我々が眼前につきつけられているのは、日本政府が当時から虐殺の隠ぺいと正当化を図り、今日に至っても真相究明と加害責任を果たしていないことである。それゆえにこの100年、犠牲者の恨ははらされることはなく、むしろ生存者や遺族は苦しみを抱えながら生き、在日朝鮮人社会には深いトラウマを残してきた。

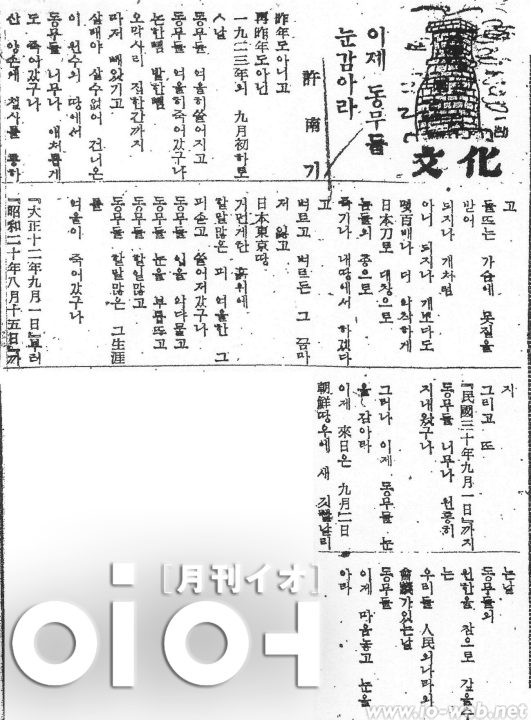

許南麒の詩「きみたちよ、もう眠るがいい」が載った解放新聞(1948年9月6日付)

「柿の木」のはなし

活動家で文筆家の李殷直は、幼き頃に自身が故郷で見聞きした、ある遺族の話を記録している(『朝聯中央時報』1948年8月27日付)。

李は日々の通学路に「大きな柿の木のある金持の家があって、そこに、私より二つ三つ年下の男の子」が「表にしょんぼりさびしそうに立っていることが多かった」という。その子の父親は「東京へ学問をしに行って、震災で殺されたというはなし」である。母子ともに「きっと帰ってくる」と信じ、「占いの婆さん」に「帰ってくる日をうらなって」もらった。しかし1927年春に母親は寝込み、「柿の木に、赤くうれた実がぶら下がっている頃」には「村一帯に大騒ぎがおこった」。「庭の柿の木に首を吊って死んだのだった」。棺にいれられた母の骸の前で一人残された孫の手を握りしめた祖父は「お前は、父親を殺され、母親に死なれて、たった一人ぼっちだ、みな日本人がわるいんだ、殺した日本人がわるいんだ。お前は、大きくなってかたきをとれ、といってわめきながら泣いた」。かけつけた李殷直自身も「狂わしい気持ち」になったという。

6000余名もの命を奪い、その後も生存者や遺族の身体と精神をむしばみ続けてきたジェノサイドの暴力性とは一体何なのか。

むしばみ続けた暴力

曺仁承(1902―1984)は、震災被害を避けるため、東京・荒川に同胞十数人と一緒に避難をしていたが、消防団らによって「身体検査」をされ、縄で数珠つなぎにしばられた。翌朝、連行される過程で同郷の人らが虐殺され、自身も寺島警察署で名前、住所、職業、本籍地などを細かく調べられることで、極度の不安のなかを過ごすことになる。

その晩、警察署に朝鮮人が集まっていると聞きつけた自警団に襲撃され、とび口で足を刺されたがかろうじて命をつないだ。留置所で、ある朝鮮人夫婦に「ああどうしたら、私達は生きのびる事ができるのか」と聞いたところ、生死はわからないと返答されたという。「生死にたいする不安との対決を毎日強要されることくらい大きな精神的残虐行為はない。肉体的苦痛より精神的苦痛で倒れた者も多かった」――虐殺研究の第一人者・姜徳相(1932―2021)が指摘するように、検束された朝鮮人は特高による尋問を受け、その「処分」が決まるまで生死のはざまに置かれたのである。

このようなトラウマ的体験は、曺のその後の生に大きな傷痕を残した。とび口で刺された足の痛みが続き、夜中に救急車で何度も運ばれ、晩年になっても足をひきずりながら生活をした。また、植民地解放後にいたっても、虐殺事件の悪夢にうなされ続けた。生存者は身体的にも精神的にも大きな苦しみを抱えながら生きていったのである。

父の友人が虐殺された様子を目撃した文戊仙さん(提供=総聯映画製作所)/伯父が虐殺された苦しみを語る金道任さん(2023年8月31日)

冒頭にみた自殺の例のように、遺族の苦しみもはかりしれない。

叔父の朴徳秀が犠牲になったことを母から重ね重ね聞かされた金道任(1936―)は、毎年9月が近付くと悪夢にうなされてきたという。「日本刀を持った侍が私の首を切りつけるのです。たった一つしかない命だ、殺すな助けて!と叫びながら眠りをさますと身体中は冷汗でびっしょりになっています。…9月前後の三ケ月ぐらいは体調が悪くとてもつらい思いをします」。金は「大切な母を悲しませた関東大震災の残虐きわまる虐殺事件を、私は憎み恨み続けるでしょう」と思いを吐露している。

拭えぬ恐怖、犠牲者への報い

―9・1/8・ /9・9

虐殺の記憶が、生存者や遺族のみならず、広く在日朝鮮人の脳裏にトラウマとして深く刻まれていたことを示したのが1945年の「8・15解放」である。

金道任は、父母とともに山梨県の日本人の村で解放を迎えたが、夜中に大人たちの話声を耳にして衝撃を受けたという。「下関港で朝鮮から引揚した日本兵が朝鮮人帰還者を殺害しているとの噂がある。帰還する前にまずは朝鮮人が集住しているところへ行った方が安全だ」。その後、一家は川崎へ行くことになった。朝鮮人殺害の噂から、即時帰還ではなく集住地への移動を選んだのである。遺族として虐殺再来への恐怖はなおさら大きかったことが伺える。実際に、敗戦と同時に日本の各地では、震災時を彷彿とさせるデマが発生したことが警察の間で報告されており、引き揚げ軍人や、警察、民衆による殺傷事件も起きた。

朝連千葉県本部が建立した「関東大震災犠牲同胞慰霊碑」は新朝鮮建設を犠牲者に誓った(千葉県船橋市の馬込霊園)

こうした中、朝鮮人は故郷への帰還を急いだ。解放から1年後に開かれた在日本朝鮮人連盟(朝連)の第3回大会では、同胞たちは「解放された祖国の懐かしい面貌を一日も早くみたいと高まる胸のなか下関に向かっていった」が、そこには「喜びと恐怖心」が混在していたと報告されている。1923年9~10月に多くの朝鮮人が日本を脱出したが(その年最も朝鮮への帰還者が多かった2ヵ月間)、そうした帰還の動きは、解放前後期に虐殺再来への恐怖という形でまた現れたのである。

朝連に集った在日朝鮮人は、繰りかえされた殺傷や弾圧事件を批判しながら、自主独立国家建設に励んでいった。朝連千葉が1947年の3・1記念日に竣成した「関東大震災犠牲同胞慰霊碑」の碑文には、「真正なる民主朝鮮を建設して世界平和を維持することによって宿怨雪辱しよう」と刻まれた。

そして、朝鮮民主主義人民共和国の建国を前にして許南麒は犠牲者におくる詩「이제 동무들 눈감아라(きみたちよ、もう眠るがいい)」を発表した。詩では、大震災の日から解放まで、そして「単独政府」直後に迎えた9月1日までにも犠牲者の怨恨ははれなかったと嘆き、しかし「明日は9月2日」、すなわち平壌で第1次最高人民会議がスタートすることをふまえ、「怨恨」を「真にはらせる」とした。詩の最後で、「もう心おきなく眠るがいい」と詠ったのは、遂に人民の中央政府が樹立されることを念頭に置いたためである。

関東大震災で虐殺された朝鮮人は6000人を越えると言われている

植民地主義とは、他民族の主権を、不法的に武力をもって強奪するものであり、かかる暴力の連鎖のなかで虐殺も起きた。犠牲者や生存者がその身をもって体験した植民地の民としての悲哀と苦痛は、解放後に人民主権が確立された祖国を、必ずや守るという決意へとつながっていった。「本当に祖国とはよいものです。この祖国を二度と奪われないように、そして二つに裂かれた郷土を一つにするために、この七〇を過ぎた老婆が、今度こそ心を新たにしてもうひとガンバリしなければなりませんね」(『朝鮮人強制連行調査の記録 関東編1』朝鮮人強制連行真相調査団、柏書房、2002年)。

虐殺の責任と

100年目の課題

父の友人が虐殺された様子を目撃した文戊仙さん(提供=総聯映画製作所)

虐殺目撃者の文戊仙(1908―2007)はこの発言から20年後の1999年、日本弁護士連合会(日弁連)に人権救済申し立てを行い、日本政府に真相の究明と責任を求める行動に出た。

日弁連はこれを受け、2003年に小泉首相宛てに勧告書を提出する。しかし当時も今日も政府は応答していない。こうした被害当事者の訴えと政府の責任回避は100年もの間、続いてきた事である。日本に課せられている100年目の課題について考えるためにも、そうした真相究明・責任追及をめぐる歴史を辿ることにしよう。

虐殺に対する在日朝鮮人の初動として、学生と宗教人が23年10月に「慰問班」を結成して真相調査を開始した他、社会主義団体・北星会が11月末に日本政府に真相の発表と遺族の生活権保障を要求すること等を決議した。そうして年末には真相調査報告会および在日本東京朝鮮人大会が開催され、犠牲者数が報告されるとともに、流言の「出所」と「伝播者」は「日本政府当局」と規定した声明書が決議された。

当時から国家責任の追及が試みられたのである。しかしこうした運動に目を光らせた警察は、翌24年の追悼会で東京朝鮮労働同盟会の李憲が虐殺の「不法」性を糾弾するや解散命令を下し、25年の追悼会では旗に記された「虐殺」の字を「不穏」だとして抹消や旗の撤収を命じている。1920年代後半には朝鮮独立に向けた統一戦線が活発化するなかで、虐殺の責任は「政府」「日本帝国主義」にあると問罪する檄文などが発表されるが、こうした尖鋭化した運動は治安維持法による弾圧を受けた。

運動が再開するのは解放直後である。45年12月の朴烈歓迎人民大会(東京)と朝鮮独立促成人民大会(神奈川)では、虐殺の真相を公開し責任者を処罰することが要求として掲げられた。しかし、生存者で当時運動に携わった申鴻湜によると調査は地域で拒絶され、元内務省官僚に面詰しても虐殺を正当化されたという(『関東大震災と朝鮮人 資料編第2集』1979年)。また法務府(旧司法省)は朝連を強制解散させた1949年に『関東大震災の治安回顧』を公開し、軍隊による虐殺にはふれずに自警団事件も「自衛的暴発」であったと、震災当時から変わらず国家責任を回避し、民衆も擁護した。

その後、総聯は日韓条約で植民地支配責任が不問に付されようとする中、強制連行問題とともに虐殺問題を追及、特に朝鮮大学校(東京都小平市)が刊行した『関東大震災における朝鮮人虐殺の真相と実態』(1963年)は一次史料および生存者の証言が多数収録され、バイブルの一つとなっている。

また1960~70年代以降、朝鮮新報や朝鮮時報等では体験者が当時を回想し植民地主義への批判と朝鮮の統一を訴えていった。その一人であった文戊仙の目撃証言から日弁連勧告書へと至るが、関東大震災100年目の日本政府は「調査した限りでは政府内にその事実関係を把握することができる記録が見当たらない」という詭弁で勧告書への応答を依然拒否している。

かかる日本政府の姿勢は、これまでみた在日朝鮮人運動による真相究明・責任追及を弾圧、封殺、回避してきた延長線上にあり、それゆえ日本がなすべき100年目の課題とは、ほかでもなく被害当事者の声、運動で訴えられてきた声に応答するところにある。

果たすべき3つの責任

それは第一に、真相の公開である。虐殺直後の北星会や解放直後の人民大会などで、加害者側からの真相の発表が常に求められてきた。日弁連勧告書も「虐殺の全貌と真相を調査し、その原因を明らかにすべきである」と政府自身の真相調査と公開を求めている。日本政府は、こうした要求を封殺し、被害者側に立証責任を一方的に負わせてきた態度を改め、真相を徹底的に調査・発表をすべきである。

第二に、罪を認め責任を果たすことである。虐殺直後の国家責任を求める声明書や不法を糾弾する声を「不逞」「騒擾」とみなし、解放後の謝罪と賠償・責任者処罰の訴えを封殺・回避してきた歴代政府は、責任追及の声に真摯に向き合うことで、虐殺の罪を認め、謝罪と賠償、トラウマ治癒、歴史教育等の法的措置を行う必要がある。

第三に、日本社会全体が民衆による虐殺に向き合うことである。戦前戦後の日本の革新勢力は在日朝鮮人運動との提携のなか、日本人の労働運動家や社会主義者の虐殺に関心を向ける一方で、日本人自らが加担した朝鮮人虐殺に向き合わずにきた。また反ヘイトの論理では「震災時のように国家にだまされてはならない」という教訓を強調する傾向がある。しかし日本政府が虐殺を主導するなか、民衆はむしろ国家と一体となって虐殺に繰り出したのが実態である。その構図は今日も変わらない。

日本政府が朝鮮を敵対視し、無償化などの制度的差別を行っているために、社会の差別意識は根深いままであり、むしろ「下からの排外主義」が虐殺否定論とともにはびこっている。そうした状況に歯止めがかからない今こそ、国家責任と分離できない、民衆による虐殺とその責任に向き合い、排外主義を克服する契機とすべきである。政府に虐殺の責任を認めさせ、民衆責任に向き合うことは日本の政治を支える主権者としての責務ではないだろうか。

これらの課題は、一刻も早く取るべき行動であるが、それをなすための立脚点はあくまで、虐殺によって朝鮮人が受けた被害とその継続――苦しみに正面から向き合うことであろう。

100年目の9月。在日朝鮮人はこれまで追悼碑や追悼辞等を通じて犠牲者に誓いを立ててきた。植民地期は解放を、解放直後は完全独立を、朝鮮戦争後は統一を、朝・日平壌宣言(2002)後は日朝国交正常化を果たすことが犠牲者に報いる実践として表明されてきた。100年目ももちろん「イベント」ではない。真相究明・責任追及を続け、生存者と遺族が求めてきた正しい日本と朝鮮半島の関係を構築し、統一を果たさんとする決意の年にしよう。日本が虐殺の責任を果たし、他民族への排外主義が克服され、許南麒が詩に刻んだ「もう心おきなく眠るがいい」と、改めて犠牲者に伝える日に向けて。

朝鮮人の苦しみに向きあい、

虐殺の責任を果たせ―

チョン・ヨンス/1983年生まれ。朝鮮大学校文学歴史学部を卒業後、栃木朝鮮初中級学校で教員。その後、東京外国語大学大学院博士課程を単位取得退学、朝大研究院を経て、朝大歴史地理講座助教。現在、朝大講師、学友書房編纂委員。専攻は在日朝鮮人史

※文中に参考・引用文献が示されていないものは、次の拙稿を参照されたい――「解放後在日朝鮮人運動における「関東大虐殺事件」の真相究明・責任追及(1945-49)」『在日朝鮮人史研究』(47号、2017年)、「関東大虐殺の避身者とその精神的傷跡」『朝鮮大学校学報』(Vol.30、2020年、朝鮮語)、「関東大震災朝鮮人虐殺に対する植民地期在日朝鮮人運動と100年目の課題」『人権と生活』(No.56、2023年6月)。