【イオ ニュース PICK UP】“表現”と“現実”の境界線をにじませる―東京中高美術部「はじめての日常」展

広告

東京朝鮮中高級学校美術部の第15回部展「はじめての日常」展が、池袋の東京芸術劇場アトリエイーストとアトリエウエストで開催された(期間/1月4~11日)。10日にはアーティストトーク(外部作家含む)と東京中高美術部員らによるパフォーマンスがあった。

緊急事態宣言発出後の日曜午後。展示会場では入場制限がなされた代わりに、ライブ配信が行われた。

高3の河慶恵さんは、「目を凝らして」を制作。これは自分自身の日常を描いたものだという。

自分の日常とは、自分から見たものしかないのか、もっと多角的に見ると全然違うものがあらわれるのではないか。年齢や気分によって、自分の日常でも変わって見えてくる。今はまだ見えていないもの、新しいものも日常として受け止めていくという清々しさが感じられた。

同じく高3の宋泰碩さんは、「亜細亜人」という作品について解説。趣旨文には一言「この猿は差別をする猿である」とある。“イエローモンキー”と揶揄されるアジア人を描いた。

「この猿も差別されているが、この猿自体は差別をしていないのか? 例えば僕たち在日朝鮮人は差別されているとたくさん声を上げるが-もちろんそれは大事なことだけど-差別をしていないかというと、自分も古い男尊女卑の考え方を持っているんじゃないかとか、確実に差別をしている側でもあると思った」。自身もどこかで加害者になってはいないかと認識することが大事だと結んだ。

中1の朴タソミさんは、オリジナルの小説「Presidents Of Ponkotu」を紹介し、パネルを一枚ずつ剥がしながら朗読するパフォーマンスを披露した。“この世界に存在しない”とある大統領が、新型コロナウイルスが蔓延する中で犯す愚策(たった数枚のマスクや逆効果をもたらす謎のキャンペーン)について書いている。

物語の終盤、この書き手は政府に追われることになる。大統領が、自身に都合の悪いことを書く人々への弾圧を始めたからだ。コミカルかつ痛烈な語りは参加者たちを沸かせた。

高1の高翠蓮さんは、自身の作品「晩餐」(写真上)の前で、本物の苺を使ったパフォーマンスを始めた。

はじめはフォークとナイフで丁寧に苺を切っていく…が食べやすく切った苺を口に入れることはなく、次第に激しく切り刻んでいく。あらかた切り終えて一言「ごちそうさま」。

パフォーマンス後、最前列でスマホを持ち、嬉しそうに動画を撮っていた女性に感想を聞いた。おそらく高さんのオモニだろうと考えていたが、正しかった。

「翠蓮は小さい頃からアレルギーでみんなと同じものが食べられなかった。添加物とか不自然なものを食べるとすぐに発症する。不便や苦労も多かったと思う。でも一方で身体を自由にしてくれたのも食べ物。自然のものを大事に食べることで、だんだんと症状が出なくなっていった。

翠蓮の作品の趣旨文に『欲望のままに食らいついていく醜い姿は、とても最高の晩餐とは言えなかった』って言葉があって、その部分にハッとしたり。これまでのことをずーっと振り返ってみて、個人的に思うところが大きかった」。

オモニはわが子の表現にどんなことを感じるのか、単純に聞いてみたくて訊ねたが、意図せず作品の背景を知ることができて、趣旨文やパフォーマンスに奥行きが生まれた。

「パフォーマンスのあと、翠蓮が『シュールだよね』と言っていて(笑)。自分が表現したいことだけでなく、そうじゃない世界をあえて表現する、でも押しつけがましくなくて、さりげなさがいいなって。私自身、学ばされるというか気づかされることが多い。プレゼントをもらっている感じがある」と嬉しそうにほほえんでいた。

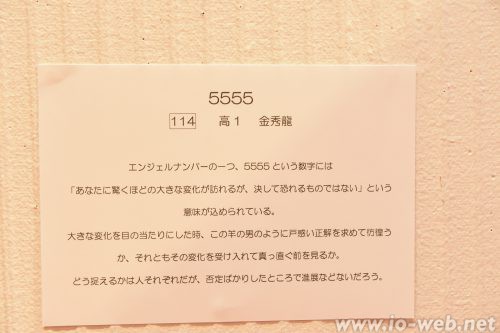

上の作品を描いた高1の金秀龍さんは、新型コロナウイルスの世界的大流行によって自分自身の社会生活も変化したと話す。一方、変化に対応できず、受け入れられない人もいるだろうとの考えが創作の種になった。そんな中、たまたま目に入ったのが「エンジェルナンバー」というもの。

特に気になった数字をタイトルとコンセプト文に据え、「否定ばかりしていても何も変わらない。コロナも時代の移り変わりの片鱗であり、一部にすぎない。変化を受け入れて、自分なりの判断をできるようになることが重要だ」との思いを込めた。

OBによる作品も紹介したい。これは李炳佑さんの作品「うつる、うつろい、うつるもの」。床の一部に綿を敷きつめたインスタレーションだ。

李さんは作品の意図について、「綿は人の服につきやすい。来場者も知らないうちに外に運んだり、それが風でさらに違う場所に運ばれていく。このように人を媒介にして運ばれていく・広がっていく現象はウイルスと同じ」だと説明。

さらに「もう一つは、芸術作品やアートも人を媒介として広がっていくということ。いま、展示会場に足を運んで作品鑑賞をするのがなかなか難しい状況だが、それでもこうして足を運んでくれた人たちに対して、特別な価値を付加したいなと思った。綿を持ち帰って、展示会場で得たものをいろんなところに広げてほしいという思いで設置した」。

今展示には、例年にならって数多くの外部作家も参加した。tontonさんは「つくろう、」というタイトルで体験型・進行型の作品を展示。

普段は言葉を扱う仕事をしているtontonさん。2020年2月、東京中高美術部展「ふじゆうトピア」に足を運び、初めて朝鮮学校の生徒たちと触れ合ったことを「幸運な出会い」だったと振り返る。

tontonさんは続けて「他の人にも、私と同じように出会うきっかけを作りたく、伝えるための言葉を得たいと思っている。この展示会場で生徒さんたちと話していたらその言葉が見つかるのではないかと考え、少しでも長く会場にいるため作家として参加した」と動機を話す。

来場者に好きな色の刺繍糸を選んでもらい、その糸でtontonさんが持参した「染みがついたり、穴のあいた衣類」を繕うという過程が作品になっている。「つくろう、」というタイトルには、衣服のほころびをなおすという意味に加え、「私とあなたの関係を作ろう」との思い、そしてクリエーション=創ろうという意味を込めた。

「染みや穴はない方がいいものだけど、偶然会った人に選んでもらった糸で繕うことで、新しい、ちょっといいものにできる。東京中高美術部の展示と出会ったことで、私の日常にアートという選択肢ができたような気がする」。はじめての日常というテーマをささやかに捉えた新鮮な表現だった。

東京中高の美術教師であり、同美術部顧問を務める崔誠圭さんは、「部活動を正常に行うことも難しい中で、生徒たちは『どんな表現をするのか』ということとしっかり向き合った。自分たちを取り巻く生活環境が表現の題材としてあるんだと自覚し、リアルの展示ができるよう模索した。こういう状況にならないと気づけないものもあったと思う。表現の幅が広がったのではないか」とこの期間を振り返った。

「はじめての日常」という展示タイトルは美術部員みなで意見交換して決めたもの。部長の宋泰碩さん(写真左)は、「展示期間中に緊急事態宣言の発出もあったが、最後まで無事にできてよかった。去年の部展との対比、今展示の緊急事態宣言前と後の対比なども興味深く、タイトルと今の状況がマッチしていてすごく面白い感じになった」と感想をのべていた。

実際に、会場ではどの場面がパフォーマンスなのか、どこからどこまでが作品なのか分からなくなる瞬間が多々あった。会場自体が大きな作品だったとも言えるかもしれないし、この情勢を見る一人ひとりの視点ごと、作品に取り込んでしまったと言ってもいいかもしれない。

生徒・外部作家たちの表現と現実社会との境界線があいまいになり、展示会場となった室内からロビーへと、コンセプトが漏れ出していくような、溶け込んでいくような感じも受けた。

そういう意味でコンセプト設定が秀逸だったし、生徒たちが自身らを取り巻くものをじっくりと見つめ、分析し、そこに挑戦していく気概を持ったからこそ形になった展示なのだと受け取った。(文・写真:黄理愛)