コリアンの友だちを想いながら、書きました/【イオインタビュー】Vol.9 平野啓一郎(小説家)

広告

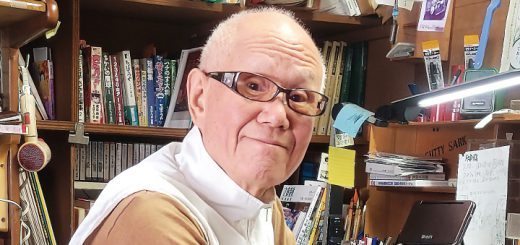

小説家の平野啓一郎さん(撮影:盧琴順)

【イオインタビュー】Vol.9

原作『ある男』が映画化/11月18日にロードショー

11月18日に公開予定の映画「ある男」の主人公は、日本国籍者として生きるコリアン弁護士だ。原作を書いた小説家の平野啓一郎さん(47)は、この映画を「同世代の人の物語として読んでほしかった」と話す。(聞き手/張慧純)

周りにコリアンがいた

―在日コリアン社会では、世代交代とともに、日本国籍を取得する人が増えています。映画では、主人公・城戸章良が、結婚相手の家族との間で行き交う言葉や、ヘイトスピーチを耳にするなか、コリアルーツの自分を自覚させられる場面が印象的でした。在日コリアンを小説の主人公に設定された思いについて聞かせてください。

まず日本社会の「差別」の問題を書かなければいけないと思ったことが大きかった。私は福岡県の北九州市で育ち、地元にも在日コリアンの子はいました。朝鮮名を名乗る人もいたし、日本名を名乗っている人もいました。かれらが在日を理由にからかわれることはなかったのですが、高校に入って外国人登録済証明書に使う指紋をとられたことが作文に書かれていて、「コリアンはそうなんだ」というぼやっとした意識はありました。一方で、映画「パッチギ」のようなもめごとは起きていたし、大人たちの中に差別的な考え方を持っている人もちらほらいました。

大学時代を過ごした京都は、北九州とは比較できない、いい文化もありましたが、被差別部落や、在日への差別的な感覚が色濃く残る地域でもありました。あいまいな意識のまま、大人になった1990年代以降、日本社会では右派のバックラッシュが起き、拉致問題の影響もあって、自分が10代の頃には耳にしなかったような酷い差別的な言葉もネット上で目にするようになりました。さらにはこの動きが路上にまで出てきて、そのことに強い反発を覚えました。国籍の違うコリアンや女性への差別意識に嫌悪感を覚え、そのことを内省し、批判的に考えながら自分の言動を考えてきました。

ただ、自分は当事者じゃない。李恢成さん、柳美里さんをはじめ、在日コリアンの作家たちの小説には長い歴史がある。当事者ではない僕がどうアプローチしていいのかを迷っていました…。

(続きは月刊イオ2022年11月号に掲載)

月刊イオ11月号はAmazonで一冊から購入できます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHS2DXJ5

PROFILE

ひらの・けいいちろう●1975年愛知県生まれ。北九州市出身。京都大学法学部卒。1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。40万部のベストセラーとなる。最新作は、「自由死」が合法化された近未来の日本を舞台に、生前そっくりの母を再生させた息子が、「自由死」を望んだ母の、本心を探ろうとする長編小説『本心』。

著書に、小説『葬送』『滴り落ちる時計たちの波紋』『決壊』『ドーン』『空白を満たしなさい』『透明な迷宮』『マチネの終わりに』『ある男』等、エッセイに『本の読み方 スロー・リーディングの実践』、『私とは何か 「個人」から「分人」へ』等がある。『空白を満たしなさい』の連続ドラマ化に続き、『ある男』を原作とする映画が2022年11月18日に公開予定。「死の自己決定」「貧困」「社会の分断」といった、現代人がこれから直面する課題を浮き彫りにする。

「ある男」©2022「ある男」製作委員会

「ある男」©2022「ある男」製作委員会

映画「ある男」

弁護士の城戸(妻夫木聡)は、かつての依頼者である里枝(安藤サクラ)から里枝の亡くなった夫「大祐」(窪田正孝)の身元調査という奇妙な相談を受ける。里枝は離婚を経て、子どもを連れて故郷に戻り、やがて出会う「大祐」と再婚。そして新たに生まれた子どもと4人で幸せな家庭を築いていたが、ある日「大祐」は不慮の事故で命を落とす。悲しみに暮れる中、長年疎遠になっていた大祐の兄・恭一が法要に訪れ、遺影を見ると「これ、大祐じゃない」と衝撃の事実を告げる。愛したはずの夫「大祐」は、名前もわからないまったくの別人だった…。「ある男」の正体を追い“真実”に近づくにつれ、いつしか城戸の中に別人として生きた男への複雑な思いが生まれていく。

11月18日(金) 全国ロードショー

原作:平野啓一郎『ある男』

出演:妻夫木聡、安藤サクラ、窪田正孝

監督・編集:石川慶/脚本:向井康介

企画・配給:松竹