書評3選/パレスチナ、朝鮮植民地戦争、ウトロ…

広告

最近、出版社や本の編集者、フリーのライターさんに会うと、物価高と相次ぐ街の本屋の閉店で本が売れなくて大変だという話を聞く。かくいう私も本づくりをしている一人だが、活字の魅力、本ならでは世界を伝えたいと思う。そこで、最近出会った3冊を紹介したい。

『ぼくは挑戦人』

著:ちゃんへん.木村元彦構成/河出文庫/891円(税込)

京都・ウトロに育ったジャグリングパフォーマー・ちゃんへん.が語る、涙と笑いと痛みと喜びの半生記が文庫化された。

グッとくるのは一世のことば。

孫がいじめに悩み、世界に挑戦するため国籍を変えた時、ハンメ(祖母)は植民地、分断、戦争の苦しみ、そして未来への愛を孫にぶつけた。

「祖父母が14歳の時にできなかったことを、僕はしなければならない」—。

1世を全身で受け止める清々しさったら。

京都・ウトロの街は変わってしまったが、一世の息吹がそのまま聞こえてくるような懐かしい一冊でもある。

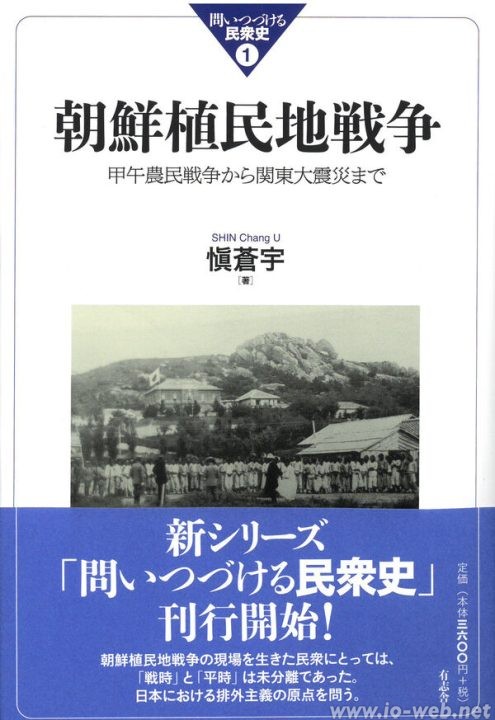

『朝鮮植民地戦争 甲午農民戦争から関東大震災まで』

愼蒼宇著/有志舎/3960円(税込)

日本による朝鮮植民地化過程と、その後の36年にわたる植民地支配下、朝鮮半島では祖国の解放と独立を目指した朝鮮民衆側とそれを抑圧する日本の間には、圧倒的な軍事力の差を前提とする「戦闘状態」があったと著者は語る。

1875年の江華島事件が大きなきっかけとなり、甲午農民戦争(1894-95年)、 日露戦争(1904-05年)、義兵戦争(06-15年)、3・1独立運動(19年)、シベリア戦争と間島虐殺(18―25年)、満州抗日戦争(31―39年)と、日本は朝鮮民衆に対し数々の戦争を繰り返してきたと―。

愼は、これらを「朝鮮植民地戦争」と定義。そして、1923年の関東大震災時の朝鮮人虐殺はこの植民地戦争の延長線上にあったとし、日本官民による植民地経験がいかに蓄積されてきたのかを示すため、甲午農民戦争から関東大震災に至る植民地戦争体験を一挙にまとめた。

「朝鮮人は殺しても構わない」という日本の差別意識が実際にジェノサイドにつながった歴史に身震いする。土地を、国を収奪され、滅多打ちにされた朝鮮民族。しかしその一方で朝鮮の義兵たちが日本との長きにわたる植民地解放運動に備え、国境を超えて闘った生きざまに胸打たれるのだ。

26歳から朝鮮史研究の道に入り、1930年代の日本憲兵研究が専門の著者。「朝鮮では150年戦争が続いている」という視点からまとめた労作だ。

※詳しくは10月17日発売の月刊イオ2024年11月号に掲載される愼蒼宇さんのインタビューをご覧ください)。

『中学生から知りたいパレスチナのこと』

岡真理、小山哲、藤原辰史著/ミシマ社/1980円(税込)

2023年10月7日のハマスによる攻撃、それに報復するイスラエルの攻撃から1年近くが経った今も、戦禍は方々に広がり、パレスチナへのジェノサイドは続いている。

パレスチナ問題の起源は1948年、パレスチナ人を民族浄化した土地に「ユダヤ国家」を標ぼうするイスラエルが建国されたことにある。建国の起源にはユダヤ人差別を背景にした19世紀のシオニズム運動があり、近代ヨーロッパ500年の歴史の諸矛盾が凝縮されていた―。

アラブ文学の岡真理、ポーランド史の小山哲、ドイツ史の藤原辰史の3人が、戦禍の元となった暴力の起源、問題の歴史性と本質を話し言葉でやさしく伝えてくれる。ページを繰るたびに、「力を振るわれてきた側」の目線から描かれる数々の歴史に目が開かれていく。

読みおえると、イスラエルが土地を奪い、生活手段を収奪し続け、「パレスチナ人惨殺」を続けることを可能にしている「世界システム」が目の前に立ちあがる。どす黒い帝国主義と植民地主義がはっきりと輪郭を表していくのだ。

西洋中心に描かれてきた世界史を書き直していこうと、発信を続ける研究者たち。その言葉に宿るのは人間としての良心と研究者としての自省、パレスチナの平和を希求する思いだ。

「ガザを見たとき、日本は自国の植民地主義を想起できているか」—。

「ナチス・ドイツの時代において、ナチスの支配地域では、誰かを『ユダヤ人』と名指すことは、そのように名指しされた者たちに対して何をしてもよいということを意味します。百年前の日本でのそれは『朝鮮人』でした」(以上、岡真理)

今起きている戦争と、「わたし」がつながっていく実感がふつふつとわいてくる一冊。

この戦争に絶望ばかりしてはいけないと自省し、周りの人に勧めている。(瑛)