アートを媒介に語り合う

広告

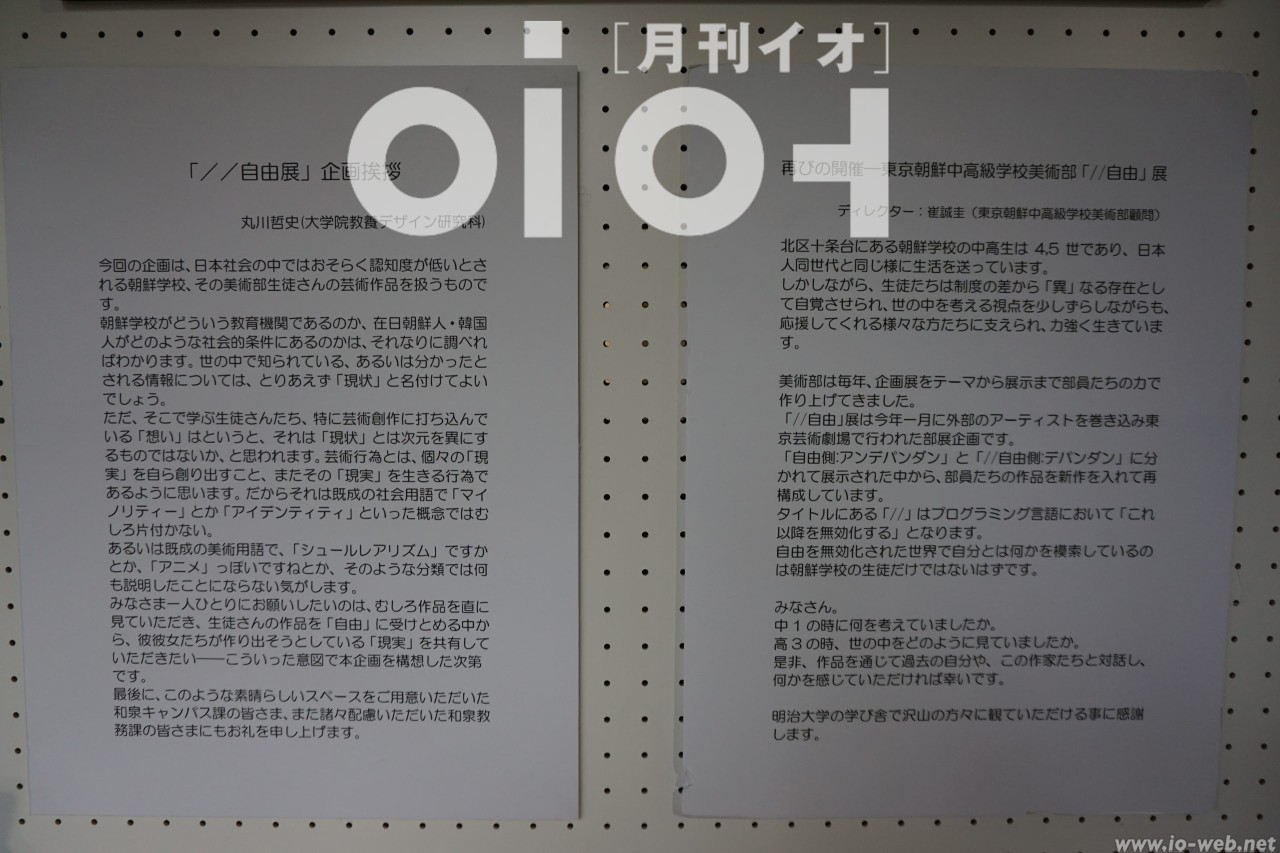

長年、積極的に学外での展示を続けてきた東京朝鮮中高級学校美術部。外部アーティストと広くつながりながら作り上げる部展が恒例となっており、今年1月には池袋の東京芸術劇場で「//自由」展を開催した。

作品をつくった生徒たちと直接対話できる「アーティストトーク」のファンも多く、回を重ねるごとに観覧者の数が増えている。

明治大学政治経済学部教授の丸川哲史さんはこの展示に足を運んだ一人。「日本社会における朝鮮学校のイメージとは違う、自由で、ゆるく、開かれている雰囲気が魅力的だった。作品を通して交わされる生徒と観客の対話が面白く、言葉もよく練られている。うちの大学でも展開してみたいと思った」。

すぐに同美術部側に提案し、学内受け入れの準備を進めたという。そうして実現したのが、明治大学和泉キャンパス(東京都杉並区)構内で10月14日から26日にかけて開催された「//自由展―東京朝鮮中高級学校美術部の試み―」である。

最終展示日、会場では東京中高美術部生徒たちがアーティストトークを行ったほか、会田誠さん(アーティスト)、沖啓介さん(メディアアーティスト)、姜泰成さん(朝鮮大学校教育学部美術科教員)がゲストトークに登壇した。

ゲストトーク。左から東京中高美術部顧問の崔誠圭さん、ゲストの姜泰成さん、沖啓介さん、会田誠さん

それぞれの発言は月刊イオ12月号に掲載する。しかし、規定の文字数に収まりきらなかったものの印象的だった言葉ややり取りがあったので以下に紹介したい。

ゲストトークでは、東京中高美術部顧問の崔誠圭さんが司会を務めた。個人としても創作活動を続けている崔さんは、トークの中盤で「外国人であることは、アーティストにとってマイナスではなくアドバンテージだと(生徒たちには)言っている」と話した。

これを受けて会田誠さんは、「僕みたいな日本人は『作るための主題がない』という悩みがあって―幸せすぎるのかもだけど―、無理やり太平洋戦争について作ったり、人工的なことをしないとモチベーションなんて生まれない」と話したあと、近しい例として、ちょうど時期的にタイムリーだったハン・ガン(※)と村上春樹の比較を例に挙げた。

※ハン・ガン~韓国の作家。光州人民闘争をモチーフにした作品などを書いており、今年ノーベル文学賞を受賞した

続けて、「朝鮮学校の生徒たちはアイデンティティを毎日のように考えたり感じざるを得ないような体験をしていて、それはかわいそうだとも思うけど、『アドバンテージにもなる』という話はよく分かる」とのべた。

私は取材時、基本的にはそこで話されていることをすべて速記するのだが、上記の部分では一瞬、手が止まった。「かわいそう」という言葉に反応したのだ。このことについては後で考えないといけないな―、そう思いつつ、発話者を変えて続くトークの内容をまた必死に追い始めてしばらく経った頃、崔さんが再び発言した。

「朝鮮学校の生徒たちは、(自分たちの学ぶ権利を訴えるために)デモに参加したりスローガンも叫ぶ。でもふと横を見ると渋谷のキラキラしたショップが目に入って、『帰りに寄ろう』とか話していたりする。道路で叫ぶ側と、外で見ている側。普通に日本に暮らしている(人たちと同じような面もある)。それ(道路で叫ぶこと)を経験しているのがプラスになるかどうかは分からないが、立場が時々くるりと変わる、違う角度から、色んな視点で見ることができるというのはあると思う」

「さっき会田さんが、かわいそうな部分があると言ったが、違和感があるというか、自分はそうは思わないし、生徒たちも結構ライトに捉えていると思う。そういう風に思ってくれている人がいることで力を得ることもあると思うし、『それは違うんだよ』と話すことで、違いが分かったりすることもあると思う」

必死にメモしながら、今とても貴重な対話がなされていると感じた。

トークが一通り終わったあと、会場からのコメント・質疑応答の時間があった。そこで最初に発言した男性は自身を「韓国籍だけど民族教育を受けていない」と紹介した上で「昔は『北か南か』、今でも『日本人か朝鮮人か』という悩みはあるが、かわいそうというのは全然違う。与えれた条件をどう考えるか。考えることがモチベーションになるし、ならざるを得ない」と、観覧者として、そして一人の“当事者”として会田さんに返答した。

別の日本人女性の発言も、遠からずこの話題につながっているような気がした。ヘイトデモを目撃したことがきっかけで歴史の勉強を始めたというその方は、「歴史をきちんと学んでも抜け落ちてしまうことがアートの中にはある。在日の人たちが言った言葉に『あっ自分にこんな感性はないな』と気づかされることが大事だと思っている」と丁寧に語った。

勉強だけでは取り入れられない知識や感覚。それを伝えるのが出会いと対話だと思う。この日のゲストトーク中、別のタイミングで姜泰成さんは「作品一つひとつが生徒個人の窓であり、窓があると外側の人と接触する瞬間が生まれ、それが次のコミュニケーションを生む」と話していた。

アートというものそれ自体が対話を生みやすい媒体なのか、それとも朝鮮学校の美術部OBOGや現役の生徒たちがそうした場を確立してきたのか。どちらにしても、アートを媒介に対話が生まれることで、個々の作品も進化していくし、見る人の対象への認識も変わりうる。一連のイベントを通して、アートをひらくことの可能性を実感した。(理)

明治大学教授の丸川哲史さん。展示が安全無事に行われるよう、ゼミ生たちとともにヘイト対策も実施した