【特集】「語ろう、在日コリアン1世」

広告

在日同胞社会も3世、4世が主体となり、1世は少なくなっています。心に残る在日1世との思い出やかれ・かのじょたちへの想いを、2世、3世たちに語ってもらいました。1世たちの生を記録してきた人びとにフォーカスし、その活動の意義についても改めて考えます。

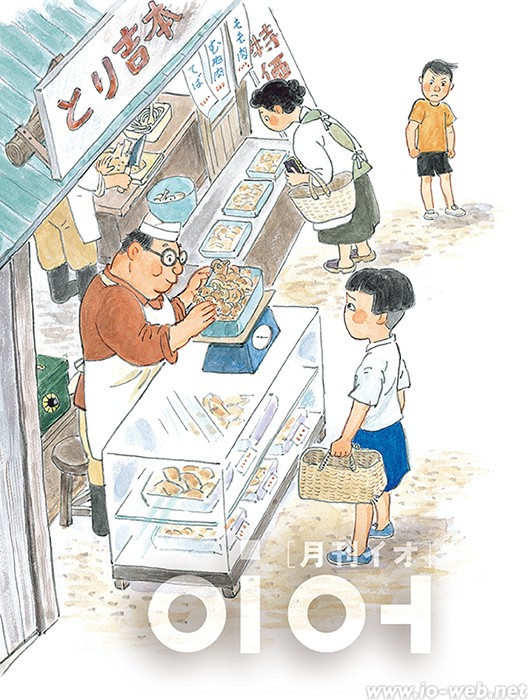

食から見える1世の記憶

アボジが仕込んだオモニのソンマッ

筆者:金松伊、イラスト:洪永佑

お使いで鶏の頭を買いに鶏肉店を訪れる幼少期の筆者(イラスト:洪永佑、【『낫짱이 간다』(金松伊著、2006年、ポリ出版)】75ページより)

3歳で済州島から渡って来たオモニ(母)は21歳で結婚するまでメリヤス工場で働いた。手先が器用なオモニは工場で重宝がられ、労働時間が長かったのか、女が家庭内でする家事労働の中で料理と名の付くものとは縁遠い娘に成長した。

要するに食が第一のアボジ(父)は料理音痴の女性と結婚したわけだ。己の立ち位置を考えたオモニは隣のイルボンサラム(日本人)に料理の基本から学んだ。よってオモニは日本料理が得意になった。かたや7歳でハルモニ(祖母)と渡来したアボジはニンニク、唐辛子、ゴマ油でパンチの効いたウリ料理で味覚が出来上がっていた…。

私が見た1世

1世すなわち「コヒャン」

朴栄致●総聯鳥取県本部委員長

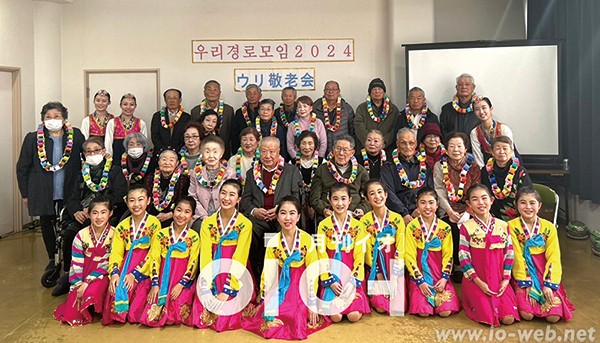

昨年11月24日に催された「鳥取同胞ウリ敬老会」には75歳以上の同胞26名が参加したが、そのうち5名が1世だった。

『나의 살던 고향은 꽃피는 산골/복숭아꽃 살구꽃 아기 진달래…』(私が住んでいたコヒャンは花咲く山里/桃の花、あんずの花、小さなつつじの花…)

私が「同胞1世」と聞いたとき、まず思い浮かべるのは祖国・コヒャン(고향、日本語で故郷)だ。

1世とは祖国・コヒャンで生まれ育った人びとのこと―言葉でいうと簡単だが、そう単純なものではない。

同胞1世すなわち在日朝鮮人の始祖。

したがって彼・彼女らが日本に渡ってきたのち、どのような生活をし、子を産み育て、いかにして今日、在日4世、5世、6世までその息吹がつながってきたのか知ることがとても大切だと思う。かといってそれは途方もない過去の話ではなく、ほんの100年前の出来事である…。

1世がいるトンネの風景

自力で開拓した枝川トンネ

李在述 ●総聯東京 中央江東支部副委員長

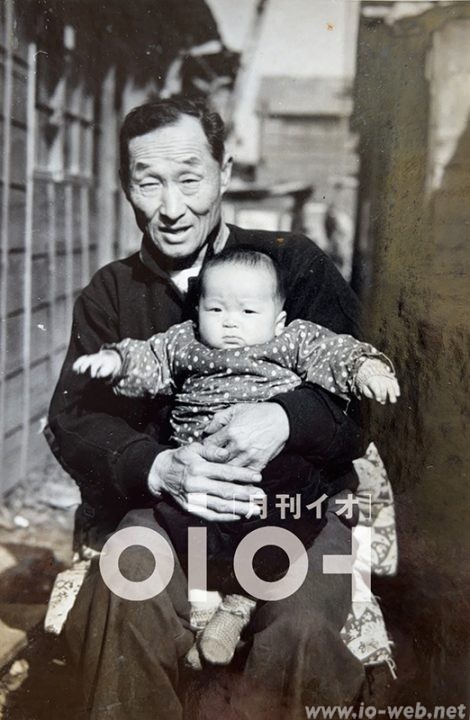

祖父の膝の上に乗る幼い頃の李在述さん。

私は在日朝鮮人3世として、東京都江東区の枝川で生まれ育ちました。枝川の町は戦前から在日朝鮮人の集住地域でした。

1940年に東京で行われる予定だった夏季五輪が当時の国際情勢などよって中止となります。当時、競技場を建設する土地を確保するため、そこに住んでいた在日朝鮮人たちが、行政が埋め立て地だった枝川に作った劣悪な環境の簡易住宅や長屋へと強制移住させられ、枝川に在日朝鮮人集落(トンネ)が形成されます…。

「ばんこ」の上のハルモニたち

「金平団地」と1世の思い出

金成三●総聯福岡支部委員長

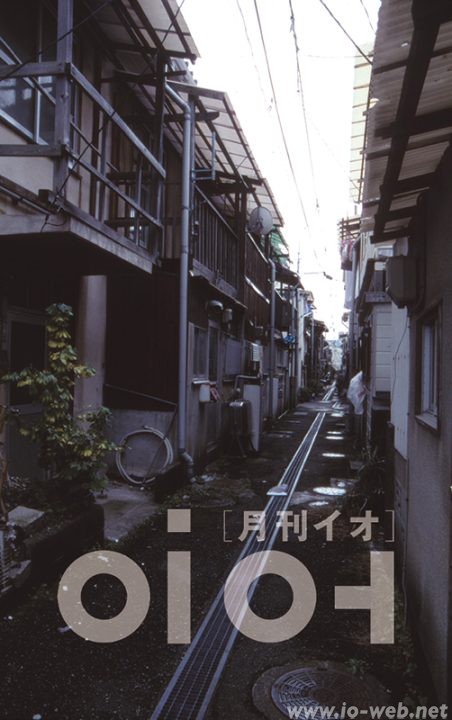

金平団地に立ち並ぶ住居(2004年)

「金平団地」(福岡市東区)で暮らすこと51年―。正直、幼い頃は大人を「1世」や「2世」と意識していたわけではなく、トンネにいるハラボジやハルモニ、アボジやオモニという認識だった。

祖国解放後、帰国するために博多港に溢れた同胞は、船を待つ間の仮住まいとして御笠川の河川敷にバラックを建てた。しかし、祖国の情勢悪化により帰還が困難に。1960年代、行政による区画整理のため、住民はバラックを追われた。移転先としてあがった3ヵ所のうちの1つが大字金平で、そこに建てられた団地ということで「金平団地」と呼ばれた…。

1世の声を聴く

生活する人びとの視点を

感じとる「視点」

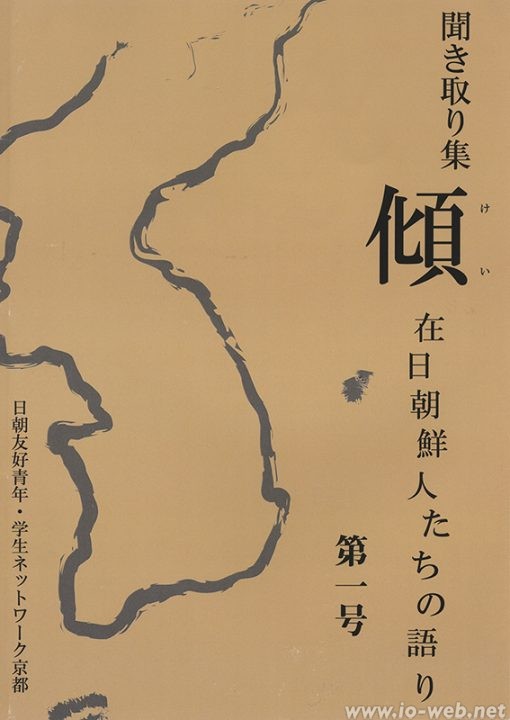

石川日菜 ●日朝友好青年学生ネットワーク・京都

証言の書き起こし作業をするメンバーたち。

わたしたち日朝友好青年・学生ネットワーク京都は、在日朝鮮人・韓国人、ニューカマーの韓国人、日本人の青年・学生で構成されており、2020年9月に京都にて発足しました。

日朝友好青年・学生ネットワークによる聞き取り集「傾」第一号(2022年2月12日発行)

目的は、日本による朝鮮植民地支配の歴史を知り、それによって引き起こされている、日本に住む朝鮮半島にルーツを持つ人たちに対する差別をなくしていくために尽力することです。具体的な取り組みは、在日朝鮮人1世、2世の方のお話の聞き取りとそちらを冊子にまとめること…。

「たくましく生き抜いた姿に共感」

日本人が知らなかった「隣人」の暮らし

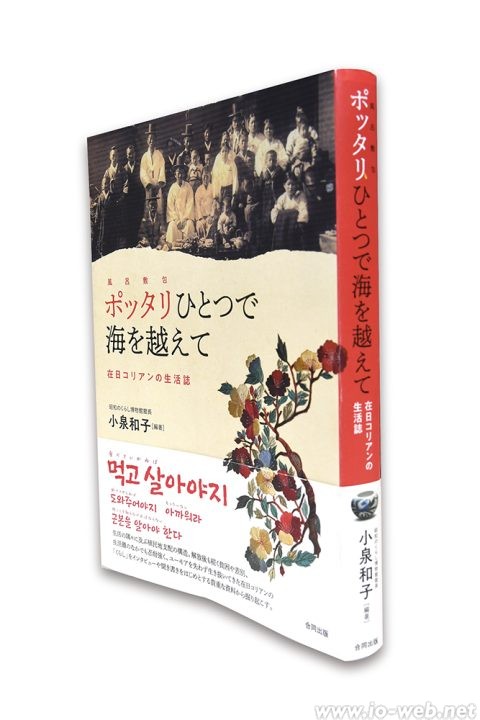

昨年、一冊の本が出版された。『ポッタリひとつで海を越えて』(合同出版)。2009年9月から翌10年8月まで東京都大田区の「昭和のくらし博物館」で開催された同名の企画展の内容を書籍化したもの。日本による植民地支配期に朝鮮半島から渡ってきた在日朝鮮人の暮らしをインタビューや聞き書きをはじめとする貴重な資料から掘り起こした労作だ。同書の編著者であり、「昭和のくらし博物館」館長の小泉和子さん(91)、執筆者の前潟由美子さん(44、生活史研究所研究員)に話を聞いた。

文・写真:李相英

『ポッタリひとつで海を越えて 在日コリアンの生活誌』

編著:小泉和子/合同出版/2800円(税込)

「暮らし」テーマに企画展を

当時、小泉さんが企画展のテーマとして在日朝鮮人の暮らしを取り上げようと決めたのは、東京都在住の在日朝鮮人2世女性・李相祚さん(76)との出会いがきっかけだった。

「相祚さんが『昭和のくらし博物館』にやってきて、ポジャギの展覧会をやらせてもらえないかと提案されたのが始まり」。相祚さんの母親が渡日した際に持ってきたというポジャギが目に留まった…。

以上が記事の抜粋です。

全文は2025年2月号でご覧ください。

定期購読はコチラ。

Amazonでは1冊からご購入いただけます。