普通の人びとがなぜ、いかにして虐殺者へと変貌したのか―

広告

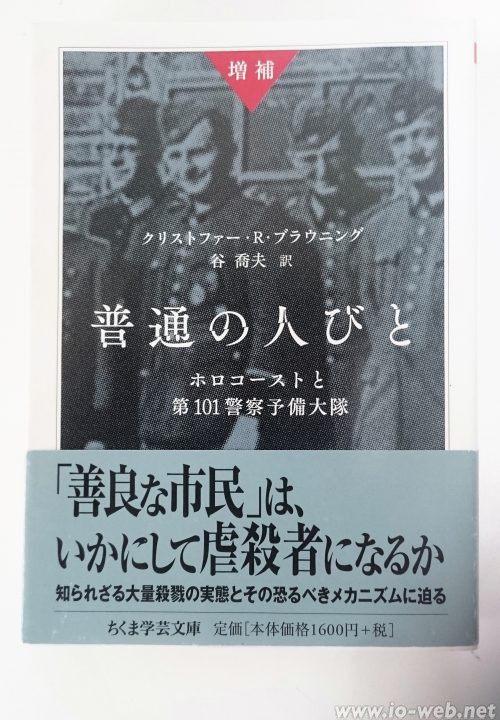

8日間の夏休みの間に、積読となっていた本を何冊か読み終えた。その中のひとつ、『増補 普通の人びと—ホロコーストと第101警察予備大隊』(クリストファー・R・ブラウニング著、谷喬夫訳、ちくま学芸文庫、2019年5月)が衝撃的な読書体験だったので、ここに感想を記したい。

一般の中年男性を中心に編成されたナチスドイツの第101警察予備大隊は、駆り出された占領地・ポーランドにおいて1942年から43年の間に3万8000人ものユダヤ人を殺害し、4万5000人以上を強制収容所へ移送した。市井に生きる「普通の人びと」が無抵抗なユダヤ人をひたすら銃殺しつづける—そのような大量虐殺がなぜ、いかにして可能となったのか。ホロコースト研究の第一人者である著者がその答えを導き出していく。加害者である元隊員210人に対する尋問調書と裁判記録を基に、このような任務の遂行が隊員にとって日常と化していく過程を描いたのが本書だ。

この第101警察予備大隊には親衛隊員などのエリートも少数含まれていたが、隊員のほとんどはかき集められた中年の労働者たち。トラック運転手やセールスマン、薬剤師、教員といった職業に従事していた人びとで、ごく一部を除いて軍務経験も持っていなかった。年齢的に前線投入は厳しいと考えられ、後方警察要員として集められた人びと。ナチスの狂信的な反ユダヤ主義に骨の髄まで染まっているわけでもない、ある意味「普通のおじさん」たちがいかにして身の毛もよだつような殺戮の命令に従っていったのか。

ホロコーストといえば、アウシュヴィッツに代表される絶滅収容所におけるガス殺人のイメージが頭に浮かぶが、現実には全犠牲者(およそ600万人)のうちおよそ20パーセントから25パーセントが射殺によるものだという(本書訳者あとがきより)。本書に記された虐殺現場の実態は凄惨で、読むにたえない描写が続く。しかし、読み手を戦慄させるのはそれだけではない。著者は隊員個人の内面や集団心理に迫りながら、彼らを大量殺戮へと導いたメカニズムにも迫る。

当然のことだが、上がいくら命令しても、末端が実行しなければ任務は遂行されない。最初のうちは、命令を拒否して作戦から外れる隊員も少数ながらいた。あまりの残虐な現場に耐えられず離脱する隊員も出た。虐殺に参加した隊員の多くが自らの行為を恥じたが、虐殺を重ねるにつれて、徐々にそれに慣れていく。自らの苦痛が減るように、やり方を「洗練」させながら。「仲間集団は人びとの行動に恐るべき圧力を行使し、道徳的規範を制定する」。権威への服従、組織内における順応への圧力といった要因が隊員たちを残虐行為へとつき動かしたと著者は断じる。みんなやっている、自分だけ抜けるわけにはいかない、周りに臆病者だと思われたくない―そんな彼らの姿はまさに「普通の人びと」で、今を生きる私たちとあまり変わらない。「普通の人びと」が次第に虐殺者に変貌していく過程が、本書の淡々とした記述とあいまって恐ろしさを倍増させる。月並みな言葉だが、背筋が凍る読書体験だった。

本書の締めくくりの部分が示唆的なので、以下に引用する。

われわれが第101警察予備大隊の物語からとりわけ得られるものは、どうにもならない居心地悪さなのである。普通の人びとのここでの歴史は、すべての者の歴史ではない。警察予備隊員は選択に直面し、多くの隊員が恐ろしい行動にコミットした。とはいえ、殺戮した者は、同じ状況に置かれれば誰でも自分たちと同じことをしただろうとして、免罪されることはありえない。なぜなら、同じ大隊員のなかにさえ、幾人かは殺戮を拒否し、他の者は後から殺戮をやめたのであった。人間の責任は、究極的には個人の問題である。

しかし同時に、第101警察予備大隊の集団行動は、暗黙のうちに読者の心に深刻な不安を生み出す面がある。人種差別主義の伝統に悩まされていたり、戦争あるいは戦争の威嚇に取りつかれた精神状態の社会が存在している。どこでも、人びとは、社会によって権威への尊敬や服従を強いられるのであって、実際、社会はそうでなければ機能しないのである。またどこでも、人びとは出世を追い求める。すべての現代社会において、生活の複雑さ、それによってもたらされる専門化と官僚制化、これらのものによって、公共政策を遂行する際の個人的責任は希薄になってゆくのである。ほとんどすべての社会集団において、仲間集団は人びとの行動に恐るべき圧力を行使し、道徳的規範を制定する。第101警察予備大隊の隊員たちが、これまで述べてきたような状況下で殺戮者になることができたのだとすれば、どのような人びとの集団ならそうならないと言えるのであろうか。(303~304頁)

もう一ヵ所、1998年に出版された第2版の著者あとがきの一節も引用したい。

現代世界では、戦争と人種差別主義がどこにでも跋扈しており、人びとを動員し、自らを正当化する政府の権力はますます強力かつ増大している。また専門化と官僚制化によって、個人の責任感はますます希薄化しており、仲間集団は人びとの行動に途方もない圧力を及ぼし、かつ道徳規範さえ設定しているのである。このような世界では、大量殺戮を犯そうとする現代の政府は、わずかの努力で「普通の人びと」をその「自発的」執行者に仕向けることができるであろう。わたしはそれを危惧している。(360頁)

「誰もが虐殺者になりうる」。本書の結論をシンプルに表現すればこうなるだろうか。過去のナチスドイツ時代の出来事が他人事とは思えないリアリティをもって迫ってくるのは、虐殺を実行した彼らは決して今この時代に生きる私たちから断絶した存在ではないからだろう(彼らは「普通」であるがゆえに、当時の社会で支配的な価値観を体現する存在であっただるうし、「普通」であることは差別や偏見、排外主義から自由であることを意味しないということは指摘しておきたい。それは私たちも同様である)。

7~8年ほど前だろうか、いや10年は経つだろうか。仕事のために読んだある書籍の中で引用文献として挙げられていた本書の初版(1992年)に興味を抱き、図書館で借りて読んだ。今回出版された増補版を購入し、再読してみた。名著ながら長らく絶版で、古書店やネットショップでは高値がついている、図書館にもあまり置いていない。そんな本を文庫版という手に取りやすい形で復刊した筑摩書房の決断を称えたい。(相)

すばらしいtexxtのご紹介をありがたうございます。早速注文いたしました。アレクシェービッチさんの本とおなじくに、手元に置いておきたい本だとおもいましたから。アンナ・ハーレントさんの映画の中の、菅さんそっくりの凡庸なおじさんの「悪」が、かさなります、、、合掌