真夏の昼の怪談

広告

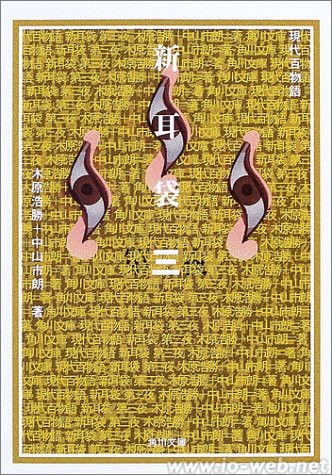

中学1年生の夏、地元の本屋さんをぶらぶらしている時、この表紙に目が吸い寄せられた。

KADOKAWA公式オンラインショップよりキャプチャー。タイトルは「しんみみぶくろ」と読む

異様なイラスト、右上には「現代百物語」とあるが、怪談本によく見るわざとらしく恐怖を煽る文句やおどろおどろしいフォント、不気味な写真は皆無。

むしろ説明不足なくらいさっぱりしていて、それが興味を搔き立てたのだろう。すぐさまページを開き、まえがきを読んでみた。

とうとう。

開いてしまいましたね。

あなたが今開いたのは、異界への扉です。

これは比喩ではありません。書物の、見返しの次の、表題などが記された頁を扉と呼ぶのです。あなたは、たった今その扉を開いたのです。

…

シリーズ3巻目らしいが前後巻との関連がなさそうだったこと、なによりも今すぐにこの本を読んでみたくなり迷わずレジへ向かった。幼い頃から見たがりのくせに怖がりで、ホラー映画などは大の苦手だったものの、この本は読めそうな気がした。

表紙だけでなく、内容もこれまでに見たことのないものだった。著者が各地で集めた話を聞き書きしているのだが、必要以上に脅し文句で飾り立てるようなことはせず、語り手が体験したことを淡々と綴っている。

因果関係が分からない不思議な出来事や忘れてしまいそうな些細な記憶、中にはくすりと笑える話や感動してしまうエピソードも。「怖い話」というジャンルでは括れない、一方で科学でも証明できないような小さな話がたくさん収められていた。

気軽に読めて、ものすごく怖いというわけではない。しかし、じわじわと異様な雰囲気に浸っていき、ふと我に返ると地味に怖さを感じている、そういう本。

私の場合、▼家族が行き交う部屋で、▼真っ昼間に、▼冷たい飲み物とお菓子を用意する―という条件を整えることでどうにか読むことができそうだった。

数日間、実行してみたところ後を引く怖さがない。いつの間にかこの時間を気に入った私は、毎年夏休みに『新耳袋』を1冊読むというこだわりを作った。

翌年以降、シリーズを1巻ずつ買っては大事に読み進めていった。学生時代、夏休みの楽しみといえば『新耳袋』だったのだ。

この文庫シリーズが完結した後、著者の一人が『九十九怪談』という新たなシリーズを出版した。こちらは社会人になって読んだのだが、第10巻のあとがきで『新耳袋』からの系譜に言及している部分があった。

興味深かったのは、当初『新耳袋』の内容は出版社から理解が得られなかったという点。著者が提出したサンプル原稿は編集者に一蹴され、代わりに「怪談とはこういうもの」とでもいうように大量の資料を渡されたそうだ。

その資料には、「どのような気持ちを表したものか分からない『恐怖』と『戦慄』という言葉」が多くちりばめられており、「最初から存在が決定された“霊”や“幽霊”、“怨霊”や“地縛霊”という言葉、もしくは“霊能者”と呼ばれる方々による霊と呼ばれるモノから告げられた澱みなき言葉、呪い、祟りの数々」が躍っていたという。

つまり、内容にほとんど差異のない、パターンに満ちた物語が「怪談」として認められ、何度も焼き直され、それで成立するジャンルになっていたということだろう。だから合わせなさい、と。

だがそれに迎合せず、ひたすらサンプル原稿を書き、根気強くコンセプトを伝えたことでようやく企画が通ったという。

かつて、ただただ楽しく読んでいた本が、そのようなオリジナリティと熱意のもとに実現され、さらに一つのジャンルにおいて新たな境地を開いたものであったとは思いもよらなかった。上記のような裏話を知り、シリーズの魅力を改めて嚙みしめた。

『新耳袋』を知って約20年が経つが、歳をとったからといって怖さへの耐性は特に強化されていない。今年も夏休みには冷房の効いた真昼の部屋でちまちまと百物語をたしなもうと思う。(理)