映画「RRR」を「被抑圧者」の立場から見る

広告

公開後だいぶ月日が経ってしまったが、先日ようやく話題のインド映画「RRR」を鑑賞してきた。本日は作品紹介と感想を綴ろうと思う。

- あらすじ

本作は『バーフバリ』シリーズで有名なS・S・ラージャマウリ監督が手掛けた歴史超大作だ。

舞台は1920年、大英帝国の植民地下におかれたインド。主人公の2人は実在した独立運動の闘士をモデルにし、当時の歴史的背景にフィクションを加えて描かれる。

英国軍に連れ去られた少女マッリを救うため、首都デリーに潜入するビームと、ある使命を胸に秘めて英国政府に忠誠を誓う警察官となるラーマ。2人はあることをきっかけに親友となるが…。

- 感想

筆者は今作が放つ躍動感に終始圧倒された。アクションシーンやダンスシーン、映像や音楽は胸躍る、迫力に満ちたものだった。

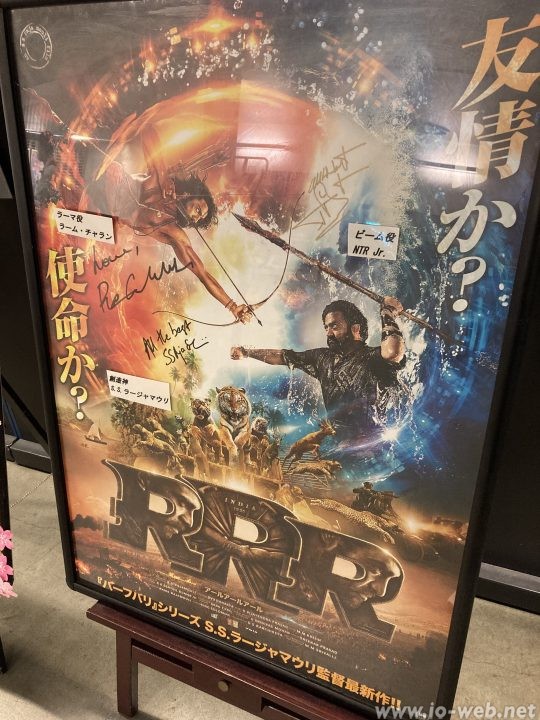

確かに主人公2人の友情はストーリーの根幹を成すものであるが、日本公開時のポスターで見かける、「友情か? 使命か?」といったフレーズでは説明しきれない主題がある。以下ではそれについてのべようと思う。

作品内ではラーマとビームの使命、ビームの属性である「火」とラーマの「水」という描写があり、同じインド人の「ラーマ/ビーム」の対比がなされる。しかしここで筆者は「抑圧者/被抑圧者」の対比を強調したい。

まず、英語のタイトル「RRR」には、「Rise(蜂起)」「Roar(咆哮)」「Revolt(反乱)」の頭文字をとっている(ちなみに原作であるテルグ語(インドの公用語)では、「怒り」「戦争」「血」を意味するRの入ったそれぞれの単語が付けられているそうだ) 。

作中、イギリス植民地統治の残虐性が鮮明に描かれ、インド人を「虫ケラ(Brown bugger)」などと呼び蔑視する描写も登場する。イギリスの帝国主義、植民地支配に対して、被抑圧者は蜂起し、革命を起こそうとする。

「抑圧者/被抑圧者」で対照的なのは「銃」に関する描写だ。抑圧者である英国軍の提督は、「インド人は銃弾一発の価値もない」とする。一方、インド人の集落では「銃の真価は解放闘争で発揮される」とし、その価値を強調するシーンがある。どちらも銃に「価値」を見出しているが本質はまるで違う。

さらに特筆すべきは文化の対比であろう。英国式のパーティー会場で、あるイギリス人がビームに対して「サルサやフラメンコを知っているか?」と言い、蔑視の眼差しを送る。それに対して、ビームとラーマはインドの「ナートゥダンス」を踊り、会場全体を巻き込んでいく。ダンスのキレや動きで、今作中最も盛り上がるシーンと言っても過言ではないが、それだけではなく、抑圧されながらも自らの民族の文化を堅持し、力強く抵抗する姿に心を奮い立たせられた。

映画から現実世界に話を戻すと、インドは1947年にイギリスから独立を果たす。55年4月にはバンドン(インドネシア)でアジア・アフリカ会議が行われ、インドなどの植民地から解放され新興国として登場してきた国々が参加した。その会議は「第三世界」、非同盟運動の源流として位置づけられている。朝鮮民主主義人民共和国は会議に参加こそしなかったが、日本帝国主義による植民地支配からの解放を達成しようと繰り広げた抗日パルチザン闘争から続く「反帝国主義・反植民地主義」の理念がアジアやアフリカの国々のそれと共鳴し、朝鮮は「第三世界の一員」としての地位を確立していく。そして、冷戦下で世界の3分の2を占めた「第三世界」の国々が掲げた理念は現在もなお脈々と受け継がれている。

インドと同様、帝国主義の植民地支配によって抑圧されてきた国にルーツを持つ者として、「グローバリズム」という名の下、欧米の文化が流入し続けている今だからこそ、インド映画や他地域の文学を通じて同じ「第三世界」の声に耳を傾ける必要があるだろう。それは、今世の中で起きているさまざまな出来事の背景をしっかり読み解き、その「表層」ではなく「深層」にあるものを見抜く一助になるはずだ。

本作は昨年10月に日本で封切られたが、現在も各地の劇場で公開中だ。インド映画「RRR」の持つ躍動感を、ぜひとも映画館で味わってほしい。(哲)

2022年11月、(蘭)さんも映画「RRR」について感想を綴っている。こちらもぜひ、見ていただきたい。