学校の未来、切り開くため/横浜で経験交換会

広告

7月13日に行われたグループディスカッション。発言する長野朝鮮初中級学校の河舜昊校長(右)

日本各地から120人が集まった(7月12日、横浜市)

日本各地の朝鮮学校教育会(朝鮮学園)理事を対象にした「学校運営に関する経験交換会」(主催:民族教育対策委員会)が7月12、13日にかけて横浜市内で行われ、各地から教育会会長、理事、校長ら120人が集まり、児童生徒の募集、公的補助金の獲得、一口運動の普及、収益事業について、それぞれの経験を共有し、打開策を探った。

▼初の試み、各地から120人

現在、日本各地の朝鮮学校は約60校あり、それぞれの都道府県で各種学校認可を得て学校が運営されている。しかし、2010年から始まった高校無償化からの朝鮮学校排除、地方自治体の公的補助金の削減が進むなか、学校運営は厳しさを増し、児童生徒数の減少も学校の存亡に関わる課題となっている。今回の経験交換会は青商会の民族教育支援対策委員会が提案。各地が直面する「難題」を解決するため、まずは各地の実践を共有することを一番の目的とした。

金燦旭・神奈川中高校長

初日には金燦旭・神奈川朝鮮中高級学校校長が「神奈川民族教育の実践とウリハッキョの可能性~神奈川ミレプロジェクトの実践と経験」と題して講演した。神奈川では2016年に民族教育実施70周年、神奈川中高創立65周年を迎えるにあたり、民族教育の未来を見据えた新たな施策である「ウリミレプロジェクト」を始動した。金校長はプロジェクトを進めてきた出発点に立ち返りながら、ビジョンを打ち立てるために同胞保護者のニーズを把握し、21世紀が求める人材像を描くことに注力したとのべた。

金校長は研究の結果、民族教育に求められているニーズは、①確かな学力と向学心の育成、②充実した進路支援、③多様な能力の習得—だったとし、求められるスキルはハードスキルからソフトスキルへ移行している、つまり知識の詰めこみではなく、状況に応じた思考、判断、行動する能力、問題解決能力だと指摘した。

初公開された「ウリハッキョ連結ポスター」

日本各地の朝鮮学校が作成するパンフレットも展示された

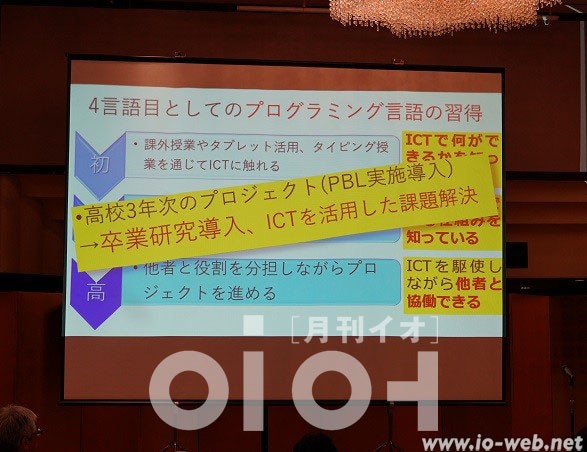

さらに、これからの時代に求められる能力は、①自己肯定感と自信、②社会に貢献するマインド、③個別最適化の学び、④体験・横断的・グループ討議だとし、ミレプロジェクトの実践として、ICTを活用した能動的学習力の育成、探究学習、4言語目としてのプログラミング言語の習得、キャリア教育進路支援、英語ディベート大会出場などの実践を報告した。

▼学校運営を分析

2日目の13日の会場は今年5月に校舎のリノベーションが完了した神奈川中高。

李龍浩・中央教育会会長

朴載守・神奈川県教育会副会長

13日は、報告会と題して4つの発表—「学校運営、収入の分析、分布と課題について」(李龍浩・中央教育会会長)、「収入の分析とこれからの課題」(朴載守・神奈川中高教育会副会長)、「一口運動の現況と課題について」(宋明男・中央青商会幹事長)、「ウリハッキョ宣伝広報戦略と課題」(朴英二監督、李英哲・朝大広報室長)が行われた。

朴載守副会長は、神奈川県の補助金が停止したことを受け、学校予算の4分の1に穴があくという打撃があったが、①収益事業の拡大、②寄付金の拡大・維持、③園児児童生徒数の維持—に力を注いできたと話した。何より学校支援を継続性のある運動に作りあげるため、5500人の卒業生に呼びかけ、期別代表の集まりを持ち名簿を整理、「アクション率40%運動」を進め、一方で神奈川朝鮮学園サポータークラブ「ウリミレ」を立ちあげたことを報告した。

李英哲・朝大広報室長

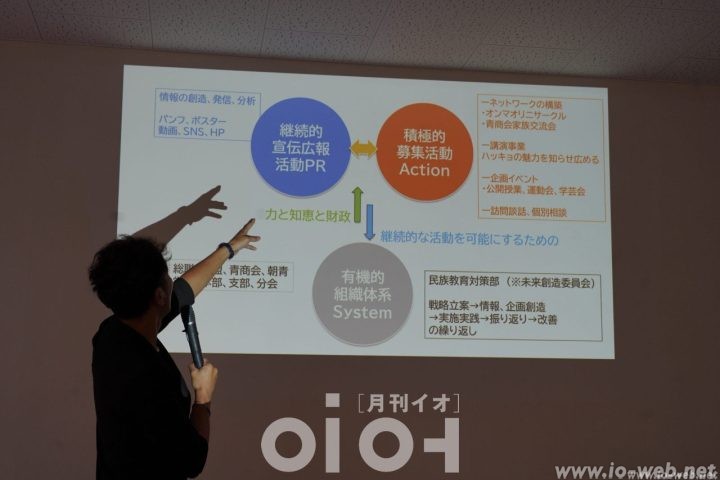

李英哲・朝大広報室長は、民族教育の意義を同胞社会で共有し、伝えていく宣伝広報戦略の課題について話し、「宣伝物や行事はあくまでもきっかけであり、実際に学校に来て直接見て聞いて感じてもらうことが大切だ。そのためにどのように認知・注目させ、振り向かせるかだ」と問題提起した。また、宣伝当事者が価値の創造者として「自己メディア化」をしなくてはならないと強調した。

朴英二監督は、「現在の宣伝広報戦略は、総合的な戦略が欠けている」と持論をのべ、「理念、ビジョンを実現するための広報戦略を立案し、中長期的な戦略に基づき継続的な募集活動を進めるべきだ」と強く訴えた。

報告会では、幼稚園から大学までの各ステージで育つ人材像をイメージした「ウリハッキョ連結ポスター」も紹介された。ポスターは近日中に各学校に送付されるという。

▼4つのテーマ別にグループディスカッション

続いて、①収益事業・大衆運動、②補助金、③寄付金事業、④学生募集と広報部会の4つのテーマ別にグループディスカッションがあり、各地の現状報告と意見交換が行われた。

①収益事業部会では、クラウドファンディングを通じて日本市民の支援を日本全国から集めた滋賀朝鮮初級学校の経験や、「再現性」をテーマにした各学校の収益事業について経験が共有された。②補助金部会では、地道な学校公開や校舎新築を機に対外活動を積極的に推し進めた結果、県知事の初訪問が実現した愛知の経験、今年7月に「日朝友好三多摩議連連絡会発起人会」が発足した西東京の実践が発表された。③寄付金・大衆運動部会では、一口運動や寄付の現状、大衆運動を盛り上げるためのアイデアが議論された。

補助金部会

補助金部会。後ろに貼られているのは、初公開されたウリハッキョ連結ポスター(7月13日)

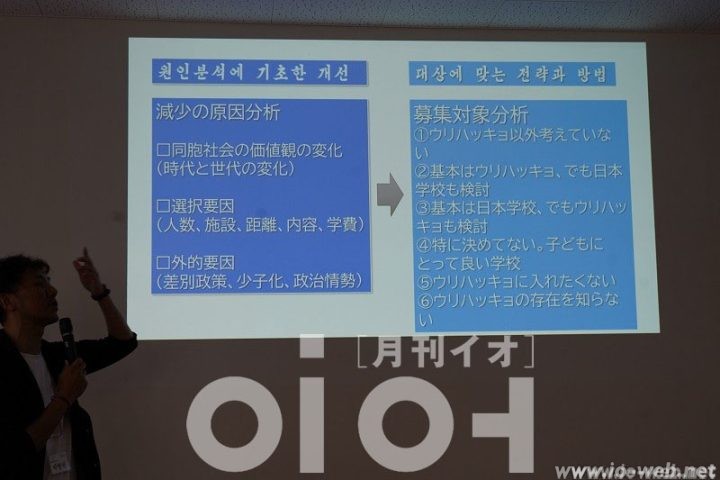

④学生募集・広報部会では、朝鮮学校の存在意義を広く知らせ、認知度を高めるための方法論や抜本策について意見があがった。

「現場には若い教員が多く、保護者に直接会って話すことは難しい。また、学校のウェブサイトやパンフレット作成にまで手が及ばないので、中央レベルで活用できるシステムがあれば助かる」(50代)

「同世代に民族教育を伝えようとするとき、ネット上の情報が限られていることが惜しい。ウリハッキョの人材像について言語化が必要だ」(30代)

「2002年の拉致問題以降のウリハッキョ宣伝は、(朝鮮バッシングもあり)さらに難しくなっている。ウリハッキョブランドをどう打ち立てるか―。そのことを考えるチームを立ちあげて抜本策を考える必要がある」(40代)

中央青商会の金敏寛会長

経験交換会の初日、中央青商会の金敏寛会長は、「北海道から九州まで、全国的かつ統一的に民族教育を守り、発展させるための方法を考え、実践していかなければならない。今回の集まりを機に、経験や情報を共有するシステムを構築し、日本各地のウリハッキョが力を合わせ、民族教育の未来を開拓していこう」と訴えていた。

地方の小さな学校ほど問題は深刻だけにシステムづくりへの期待は切実だった。

金慶成・山口朝鮮初中級学校教育会会長(49)は、「会長になって2年目だが、学ぶことが多かった。山口初中は学校運営費の8割を寄付が占め、収益事業はできてないので、各地の実践を参考にしながらどうにか新しい道を切り開いていきたい」と話していた。

▼2日目、オープントークの発言から

●李成大さん(南武朝鮮初級学校教育会会長)

教育会会長になり11年。南武は付属幼稚班の2歳児クラスの保育料を無償化し、育英会を作り初級部1年生の授業料を無料にしている。同胞たちは日本の学校と比較して、「なぜ朝鮮学校か」と自問自答している。だからこそ、民族教育の意義を、透明性をもって説明しなければならない。無償化差別も続くが、児童募集に関して突きつめていくと、闘う相手は日本社会に根強く残る差別や意識だと感じている。

川崎フロンターレに運動場を貸し出しているが、当時の社長が、「フロンターレには鄭大世(元朝鮮代表)がいるじゃないか」と推してくれたときは、ウリ同胞社会の助けがあったからと感謝の気持ちがわいた。自分の子どもが卒業したら、足が遠のく人が多く、残念に思う。学校の問題を自身の問題として取り組む人たちを増やしていきたい。6人の子どもは南武で学び末っ子は3年生。くじけることも多いが学校で子どもたちの笑顔を見ると、「できる」と思える。これが会長としてのやりがいだ。

●趙寿來さん(西播朝鮮初中級学校教育会会長)

商工会や教育会で14~15年活動しているが、教育会というポジションについて考えることが多い。お金集めだけが仕事かと…。教職員たちの給与が少なく、そのお金を集めるために(理事たちが)走り回る現状がある。すぐ隣で起きていることを、地域の一人ひとりが自分ごととして、自分の痛みとして考えてほしいと強く思う。民族教育を守ることを、地域の一番の課題に据え、何ができるのかを考えてほしい。それぞれの行動なくして本当の意味でのALLトンポ(同胞)は実現できないと感じている。

●朴泰憲さん(長野県)

神奈川中高の校長先生の話を聞き、自分の子どもを通わせたいという気持ちになり、学校の魅力が大切だと感じた。

例えば私が知っているお寿司屋さんは、クラウドファンディングをしたら2週間で5000万円が集まる。寿司屋の魅力に感動し、関係を持ちたいという人たちの気持ちが動きお金が集まるのだ。ウリハッキョの場合、植民地支配の清算、祖国分断、差別の問題があり同列には語れないが、発想の転換が大切だ。お願いベースではなく、私たちはすばらしいことをやっていて、自信満々に「皆さん、この学校どうですか?」と呼びかけたい。前向きに、未来に向かって力強く進んでいきたいと思う。(瑛)