増え続ける〇〇ハラスメントに思う

広告

先日、とある朝のTV情報番組で興味深い企画を放送していた。

テーマはズバリ、「音ハラ」。

新たなハラスメントの種類なのだという。

キーボードを叩く音やイヤホンの音漏れ、隣で繰り広げられるリモート会議の話し声や咀嚼音など…日常の音がハラスメントになり得るケースについて紹介されていた。

企画の本題とは逸れてしまうのだが、脳内に特に猛烈にインプットされたのは、専門家から明かされたこんな事実。

ハラスメントの種類は増え続け、「現在は48種類のハラスメントが存在している」とかなんとか!

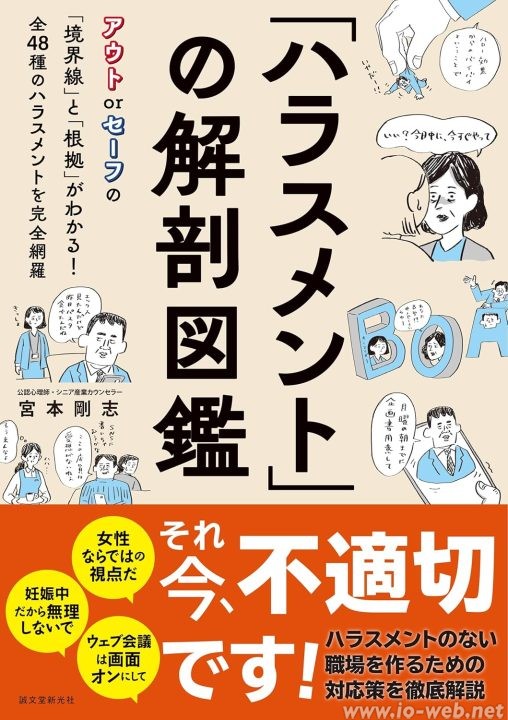

関連書籍。『「ハラスメント」の解剖図鑑―アウト or セーフの「境界線」と「根拠」がわかる! 全48種のハラスメントを完全網羅』/宮本剛志著/誠文堂新光社/1760円(税込)

職場における「パワーハラスメント(パワハラ)」「セクシャルハラスメント(セクハラ)」「マタニティハラスメント(マタハラ)」といったいわゆる3大ハラスメントに加え、「モラルハラスメント(モラハラ)」「カスタマーハラスメント(カスハラ)」「スメルハラスメント(スメハラ)」… その種類は注目度が高まるごとに増え続け、減る見込みはなさそう。

ハラスメントとは、属性や人格に関する言動などによって相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけること。いわば、「嫌がらせ」や「いじめ」などと同じだ。行為者の認識があろうがなかろうが、その「言動」を受け取る側が不快に感じればハラスメントが成立する。さらに訴状問題に発展するケースもある。「そんなつもりはなかった」だなんて、もはや通用しないのだ。

ハラスメントについて語られるとき、しばしば「上司(先輩)から部下(後輩)」へ、「男性から女性」へ、など、職場や社会の中で「一般的に」優位な立場にいる者からの行為のみがピックアップされがちだが、決してそれだけではない。そもそもハラスメントの定義上、上司や部下、男や女といった区別はない。

たとえば。

部下や同僚からの行為だとしても、その者が仕事で必要な知識や豊富な経験があり、その者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合に当該言動が行われ業務遂行に支障が出たときなどはパワハラが成立しうる。

女性から男性へ、同性同士への行為だとしても、同意なしに身体をベタベタ触るとか、「男なんだから泣きべそかくな」などといった言葉を浴びせて当人に不快な思いを強いるだとかも立派なセクハラ行為だ。

よくイメージされる図ではないだろうか。めちゃくちゃ怒り狂っている上司と怯える部下。

あくまでも個人的な見解だが、誰もがより暮らしやすい社会を目指すという視点に立ったとき、ハラスメントへの関心度が上がっている昨今の状況は歓迎したい。ハラスメントに関心を持ち、正しい知識を付けることは、尊厳を不必要に傷つける矛から自分や相手を守る盾になると思っている。

ただ一方で、議論の余地は十分に残っている。

「〇〇ハラスメント」の盾をさらに不必要に振りかざすようなことがあるならそれは本末転倒ではないか。逆に、肩身狭い思いをする人を増やしてはいないか。

◇◇

冒頭の「音ハラ」しかり、これからその種類はどこまで増え続けるのだろうか。

時代が変わったという見方もあるが(それも事実だが)、私たち一人ひとりが守るべき鉄則は今も昔も変わらない。

相手を尊重し、思いやること。

皆、心があり感情がある人間であるがゆえ、すべてスマートにこなすなんて不可能だ。だからこそ、関わる人たちへ可能な限りで礼を尽くし、他者を尊重しつづけていきたい。(鳳)